はじめに

ソフトウェア開発において、受入テストは最終的な品質保証の砦として位置づけられています。しかし、多くの現場では「受入テスト」という名前だけが独り歩きし、本来の目的から大きく逸脱してしまっているケースが散見されます。

今回は、受入テストの本来あるべき姿と現実のギャップを明確にし、真の受入テストを実現するために必要な取り組みについて考えてみましょう。

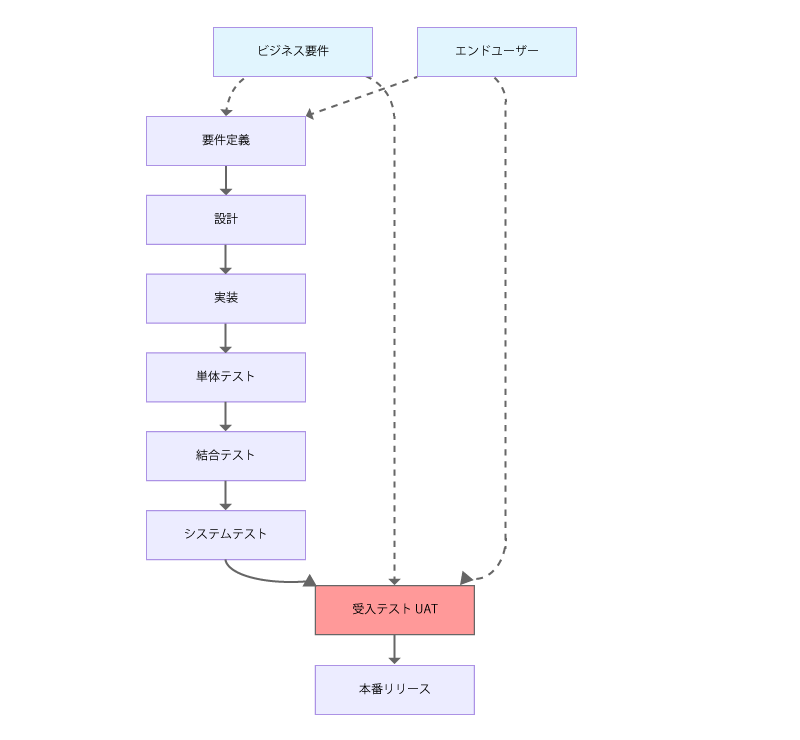

開発プロセスにおける受入テストの位置づけ

まず、受入テストが開発プロセス全体のどこに位置するかを確認しましょう。

受入テストは開発プロセスの最終段階に位置し、ビジネス要件とエンドユーザーのニーズを直接反映する重要な工程です。

本来あるべき受入テストの姿

受入テストの本質的な目的

受入テスト(UAT:User Acceptance Testing)は、システムがビジネス要件を満たし、実際の運用環境でエンドユーザーのニーズに応えられるかを検証する最終段階のテストです。本来の受入テストには以下の特徴があります。

1. ビジネス価値の検証 システムが解決すべきビジネス課題に対して、実際に価値を提供できるかを確認します。技術的な正しさではなく、ビジネス的な正しさを重視します。

2. エンドユーザー視点での評価 実際にシステムを使用するエンドユーザーの立場に立って、使いやすさ、効率性、満足度を評価します。

3. 実運用環境での検証 本番環境に限りなく近い環境で、実際の業務フローに沿ったテストを実施します。

4. ステークホルダーによる最終判断 開発チームではなく、ビジネスサイドのステークホルダーが主導してテストを実施し、最終的な受入可否を判断します。

理想的な受入テストのプロセス

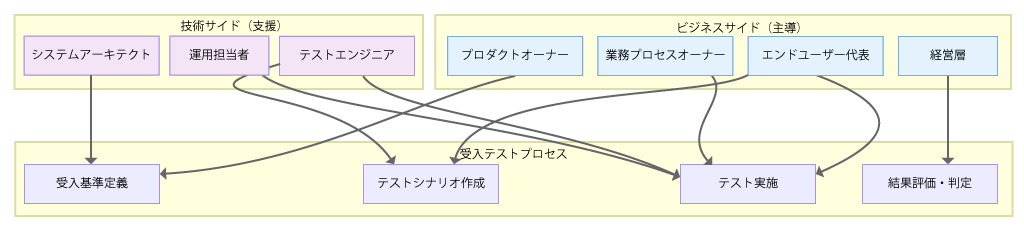

理想的な受入テストは以下のような流れで実施されるべきです:

1.受入基準の明確化: プロジェクト開始時に、具体的で測定可能な受入基準を定義

2.テストシナリオの作成: 実際の業務フローに基づいたリアルなテストシナリオを準備

3.実環境でのテスト実施: 本番環境またはそれに近い環境でのテスト実行

4.ユーザビリティの評価: エンドユーザーによる使用感の評価

5.パフォーマンス検証: 実際の負荷条件下での性能確認

6.最終判定: ビジネス価値の観点からの総合的な受入可否判断

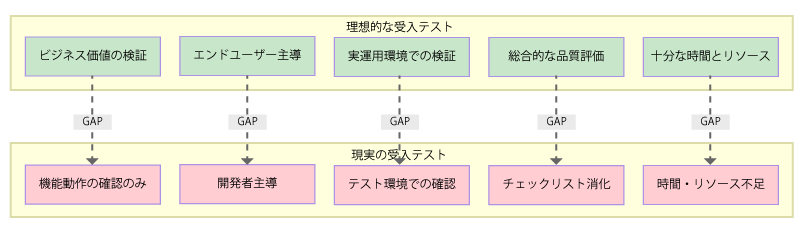

理想と現実のギャップ

受入テストの理想と現実には大きなギャップが存在します。以下の図で比較してみましょう。

このギャップを埋めることが、真の受入テスト実現への第一歩となります。

現場の実態:形骸化した受入テスト

よくある問題パターン

残念ながら、多くの現場では受入テストが本来の目的を果たしていません。以下のような問題が頻繁に発生しています。

1. 単体テストの延長に過ぎない 「受入テスト」と銘打ちながら、実際には機能の動作確認程度しか行われていないケースが多々あります。画面が表示される、ボタンを押すと期待した処理が実行される、といった表面的な確認に留まってしまいます。

2. 開発者主導のテスト 本来はビジネスサイドが主導すべき受入テストが、開発チームによって実施されているケースが散見されます。これでは技術的な観点に偏り、ビジネス価値の検証が疎かになってしまいます。

3. 形式的なチェックリスト消化 事前に用意されたチェックリストを機械的に消化するだけで、実際の業務における使用感や効率性が検証されていません。

4. 時間とリソースの不足 プロジェクトの最終段階で時間が切迫しており、十分な時間とリソースが確保されないまま、名目上の受入テストが実施されることが多いです。

具体的な失敗事例

事例1: ECサイトの受入テスト 新しいECサイトの受入テストで、商品登録、在庫管理、注文処理などの各機能が個別に動作することは確認されました。しかし、実際の運用開始後に、ピーク時のアクセス集中でシステムが不安定になったり、実際の業務フローと画面遷移が合わずに作業効率が悪化したりする問題が発生しました。

事例2: 社内業務システムの受入テスト 人事管理システムの受入テストでは、各入力項目の動作や帳票出力機能の確認は行われました。しかし、実際に人事担当者が日常業務で使用してみると、画面遷移が煩雑で作業時間が以前の2倍になってしまい、結果的にシステムの再修正が必要になりました。

事例3: API連携システムの受入テスト 外部システムとのAPI連携機能について、正常系のデータ連携は確認されました。しかし、実運用環境での異常系パターンや大量データ処理時の挙動が十分に検証されておらず、本稼働後に予期しないエラーが多発しました。

真の受入テストを実現するために

1. 受入基準の再定義

真の受入テストを実現するためには、まず受入基準を根本的に見直す必要があります。

ビジネス価値に基づく基準設定

● システムによって解決される具体的なビジネス課題

● 期待される業務効率の改善度合い

● ユーザー満足度の向上目標

● ROI(投資対効果)の達成度

測定可能な指標の設定

● 処理時間の短縮率(例:従来比30%削減)

● エラー発生率の上限値(例:0.1%以下)

● ユーザビリティスコア(例:SUSスコア80以上)

● パフォーマンス基準(例:応答時間3秒以内)

2. 適切なステークホルダーの巻き込み

真の受入テストを実現するためには、適切なステークホルダーが適切な役割を担う体制構築が不可欠です。

ビジネスサイドの主導権確立 受入テストの責任者は開発チームではなく、ビジネスサイドのステークホルダーが務めるべきです。実際にシステムを使用する部門の責任者やエンドユーザー代表が、テストの計画・実施・評価に主体的に関わる体制を構築しましょう。

多様な視点の導入

● エンドユーザー代表

● 業務プロセスオーナー

● システム運用担当者

● セキュリティ担当者

● 経営層(重要なシステムの場合)

3. 実運用を想定したテスト設計

リアルなテストデータの使用 匿名化された本番データや、実際の業務データパターンを模した テストデータを使用することで、より現実的な検証が可能になります。

実際の業務フローに沿ったシナリオ 単発の機能テストではなく、実際の業務プロセス全体を通したエンドツーエンドのテストシナリオを設計します。

負荷・ストレステストの実施 本番環境で想定される負荷条件下でのシステム動作を検証し、パフォーマンスの問題を事前に発見します。

4. 継続的な改善プロセス

フィードバックループの確立 受入テストの結果を開発プロセスにフィードバックし、次回プロジェクトでの改善につなげる仕組みを構築します。

テスト自動化の活用 反復的な受入テストについては自動化を進め、より本質的な価値検証に人的リソースを集中できる環境を整備します。

継続的な教育・啓発 受入テストの重要性と正しい実施方法について、組織全体での理解を深める教育プログラムを実施します。

真の受入テスト実現のためのチェックリスト

受入テストが真にその役割を果たしているかを確認するために、以下のチェックリストを活用してください:

計画・準備段階

● ビジネス価値に基づく明確な受入基準が定義されている

● エンドユーザーが主体的にテスト計画に関わっている

● 実際の業務フローに基づくテストシナリオが作成されている

● 十分な時間とリソースが確保されている

● 本番環境に近いテスト環境が準備されている

実施段階

● ビジネスサイドが主導してテストを実施している

● 実際のエンドユーザーがテストに参加している

● 業務効率性とユーザビリティが評価されている

● パフォーマンスと信頼性が検証されている

● 異常系・例外系の動作が確認されている

評価・判定段階

● ビジネス価値の観点から総合的に評価されている

● 定量的な指標に基づく客観的な判定が行われている

● 改善すべき点が具体的に識別されている

● 次回プロジェクトへのフィードバックが整理されている

まとめ

真の受入テストとは、技術的な正しさを確認するだけでなく、システムが本当にビジネス価値を提供し、エンドユーザーの満足を得られるかを検証するプロセスです。

形骸化した受入テストから脱却し、真の受入テストを実現するためには、組織的な意識改革と体制の見直しが不可欠です。開発チーム任せにするのではなく、ビジネスサイドが主導権を持って、実運用を想定した包括的な検証を行うことが重要です。

受入テストの質を向上させることで、システムの真の価値を最大化し、プロジェクトの成功確率を大幅に高めることができるでしょう。皆さんの現場でも、今回紹介した観点を参考に、受入テストの見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

<過去の記事>

単体テストを軽視してはいけない理由|よくあるシステム障害事例と防ぐための設計・運用

脆弱性診断スキャンツール比較まとめ|費用・機能・強み/弱み・開発国まで徹底整理

脆弱性診断とフォレンジック調査の違いとは?“事前”と“事後”をつなぐセキュリティ対応戦略

「良い質問ですね」と言われる人になるには?|問いの質を上げる考え方